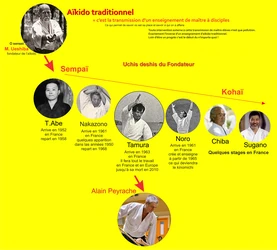

L'aïkido traditionnel une transmission de maitre à disciples

Uchi deshi de l'aïkido Bressan dojo aïkido traditionnel de Bourg en Bresse

Un uchi deshi c'est quoi ?

- Le Rôle et les Responsabilités d’un Uchi Deshi dans l’Aïkido Traditionnel

- Dans l’univers des arts martiaux japonais, l’aïkido se distingue par sa philosophie de non-violence et d’harmonisation des énergies. Au cœur de la transmission de cet art se trouve une figure emblématique : l’uchi deshi. Littéralement « disciple interne », l’uchi deshi incarne bien plus qu’un simple élève. Il s’agit d’un engagement total, à la fois physique, mental et spirituel, auprès d’un maître (sensei) et d’un dojo. Mais quelles sont exactement les responsabilités et le rôle d’un uchi deshi dans l’aïkido traditionnel ?

- 1. Définition et Origine du Concept d’Uchi Deshi

- L’uchi deshi est un terme japonais qui désigne un élève vivant au sein du dojo, ou à proximité immédiate, et qui consacre sa vie à l’étude et à la pratique de l’art martial sous la direction directe d’un maître. Cette tradition remonte aux écoles de sabre (koryu) de l’époque féodale, où les disciples vivaient avec leur maître pour assimiler non seulement les techniques, mais aussi l’éthique et la philosophie martiale. Dans l’aïkido, fondé par Morihei Ueshiba (O-Sensei), cette tradition a été perpétuée, notamment au Hombu Dojo de Tokyo, où des uchi deshi du monde entier viennent se former.

- 2. Le Rôle de l’Uchi Deshi

-

- a. Apprentissage Technique et Spirituel

- L’uchi deshi est avant tout un pratiquant assidu. Son rôle principal est d’approfondir sa compréhension de l’aïkido, tant sur le plan technique (waza) que philosophique (kokoro). Il participe à tous les entraînements, souvent plusieurs fois par jour, et étudie les principes fondamentaux : le mouvement, la respiration, la connexion avec le partenaire (aite), et l’utilisation de l’énergie (ki).

- b. Service au Dojo

- L’uchi deshi n’est pas seulement un élève, mais aussi un serviteur du dojo. Ses

responsabilités incluent :

- L’entretien des lieux : nettoyage, rangement, préparation des tatamis.

- L’accueil des visiteurs : assistance aux nouveaux élèves, explication des règles du dojo.

- L’organisation des stages et événements : aide logistique, gestion des inscriptions, soutien aux enseignants.

- c. Transmission et Exemple

- En tant que modèle pour les autres élèves, l’uchi deshi doit incarner les valeurs de l’aïkido : respect, humilité, persévérance et harmonie. Il peut être amené à assister le sensei lors des cours, à corriger les débutants, ou à enseigner sous supervision.

- 3. Les Responsabilités de l’Uchi Deshi

-

- a. Engagement Total

- Devenir uchi deshi implique un engagement total, souvent sur plusieurs années. Cela signifie renoncer à une vie conventionnelle pour se consacrer pleinement à la voie martiale. L’uchi deshi vit généralement dans des conditions modestes, partageant son temps entre la pratique, le service et l’étude.

- b. Respect de la Hiérarchie et des Traditions

- Le respect du sensei, des anciens (sempaï) et des règles du dojo est primordial. L’uchi deshi doit observer une étiquette stricte : salut, tenue (keikogi), ponctualité, et attitude irréprochable.

- c. Développement Personnel

- L’aïkido traditionnel vise à forger le caractère. L’uchi deshi doit travailler sur lui-même, surmonter ses limites, et cultiver une attitude de service et de gratitude.

- 4. Les Défis et Récompenses

-

- a. Défis

- La vie d’un uchi deshi n’est pas facile : fatigue physique, discipline rigoureuse, sacrifices personnels. Il faut une grande motivation et une foi inébranlable dans la voie choisie.

- b. Récompenses

- En échange, l’uchi deshi reçoit un enseignement unique, une transmission directe du savoir et de l’esprit de l’aïkido. Il développe une compréhension profonde de l’art, forge des liens indéfectibles avec la communauté martiale, et grandit en tant qu’individu.

- 5. Témoignages et Exemples

- De nombreux grands maîtres d’aïkido ont commencé comme uchi deshi. Par exemple, Alain Peyrache, un de smeilleurs uchi deshi de Tamura et un de plus fidèle à son enseignement. Son expérience illustre l’importance de cette tradition dans la formation des enseignants d’aïkido.

- Conclusion

- Être uchi deshi dans l’aïkido traditionnel, c’est embrasser une voie exigeante, mais profondément enrichissante. C’est un engagement qui dépasse la simple pratique martiale pour toucher à une transformation personnelle et spirituelle. En servant le dojo, en étudiant auprès du maître, et en transmettant à son tour, l’uchi deshi perpétue l’esprit de l’aïkido et contribue à sa préservation pour les générations futures.

- Et vous, seriez-vous prêt à vous engager sur cette voie ?

Notre dojo de Bourge en Bresse à plusieurs uchis deshis de grande qualité.

L'erreur de considérer l'aïkido comme un sport !

- 🔍 Vidéos d'Albert Jacquard ici

- Si vous ne voulez pas lire regardez la vidéo

- Voici un article synthétisant les principales critiques du sport formulées par Albert Jacquard

- Albert Jacquardbiologiste, généticien et philosophe français, connu pour ses prises de position humanistes et ses réflexions sur la société.

- **Albert Jacquard et sa critique du sport : une vision humaniste et sociale**

- Albert Jacquard (1925–2013), figure majeure de la pensée humaniste française, a marqué son époque par ses réflexions sur la génétique, l’éthique et la société. Parmi ses nombreux sujets d’étude, le sport occupe une place particulière, car il y voit à la fois un miroir et un symptôme des dérives de la société moderne. Voici les principales critiques qu’il a formulées à l’encontre du sport, notamment dans ses essais et interventions publiques.

- ### 1. Le sport comme instrument de compétition et d’exclusion

- Pour Jacquard, le sport contemporain est avant tout un outil de compétition exacerbée, qui valorise la performance individuelle au détriment de la coopération et de la solidarité. Il dénonce une logique où l’important n’est plus de participer, mais de gagner à tout prix, ce qui engendre une société de l’exclusion et de la hiérarchisation. Selon lui, cette vision compétitive du sport reflète et renforce les inégalités sociales, en réservant la gloire et les récompenses à une élite, tandis que les autres sont relégués au rang de spectateurs ou de perdants.

- ### 2. La marchandisation du corps et de l’esprit

- Jacquard critique vivement la marchandisation du sport, où le corps humain devient un objet de consommation, de spectacle et de profit. Il s’inquiète de la transformation des athlètes en produits marketing, soumis à des pressions économiques et médiatiques qui les éloignent de leur humanité. Pour lui, cette logique marchande dégrade la valeur intrinsèque du sport, qui devrait être un moyen d’épanouissement personnel et collectif, et non une industrie du divertissement.

- ### 3. Le sport comme diversion sociale

- Dans la lignée des critiques de Pascal ou de Marx, Jacquard voit dans le sport un outil de diversion, utilisé par les pouvoirs politiques et économiques pour détourner l’attention des citoyens des vrais enjeux sociaux. En focalisant les énergies sur des compétitions sportives, la société évite de s’interroger sur les injustices, les inégalités et les dysfonctionnements structurels. Le sport devient ainsi un opium du peuple moderne, une façon de maintenir l’ordre social sans remettre en cause les rapports de domination.

- ### 4. La violence et l’agressivité masquées

- Jacquard souligne également que le sport, loin d’être toujours un vecteur de paix et de fraternité, peut exacerber la violence et l’agressivité, tant chez les pratiquants que chez les supporters. Il cite en exemple les dérives du hooliganisme, les comportements dopants, ou encore la pression psychologique exercée sur les jeunes athlètes. Pour lui, ces phénomènes révèlent une société qui glorifie la force et la domination, plutôt que l’intelligence collective et la modération.

- ### 5. Une alternative : le sport comme pratique humaniste

- Malgré ses critiques, Jacquard ne rejette pas le sport en soi. Il en appelle à une réinvention du sport, qui mettrait l’accent sur la coopération, le plaisir partagé, et le développement harmonieux de l’individu. Il prône un sport accessible à tous, qui ne soit pas réservé à une élite, et qui favorise l’épanouissement personnel plutôt que la performance à tout prix. Pour lui, le sport devrait être un moyen de cultiver la diversité, la solidarité et la créativité, et non un instrument de standardisation et de compétition.

- ### Conclusion : un héritage critique toujours actuel

- Les critiques d’Albert Jacquard à l’égard du sport restent d’une actualité frappante, à l’heure où le sport-spectacle domine les écrans, où les enjeux économiques et médiatiques priment sur les valeurs humanistes, et où les dérives de la compétition et de la marchandisation du corps sont toujours plus visibles. Son appel à un sport plus humain, plus solidaire et plus respectueux de l’individu continue d’inspirer ceux qui refusent de réduire le sport à une simple industrie du divertissement.